一二三神示◉◉様の意味と『鞠と殿様』

◉◉様の意味

一二三神示には◉◉(様)というように、◉が二つ続けて並べられている表記があります。

訳書ではよく「神々様」と解釈し表記されています。

これは間違いではありません。

神示の意図するところの一つでしょう。

ただ、その解釈が間違いではないにしろ、本当のところどうなのか?というのが私の気になるところであります。

何故ならば、神示は言霊だからです。

一二三神示 第三巻 富士の巻 第一帖

道はいくらでもあるなれど、どの道通ってもよいと申すのは悪のやり方ぞ。

◉の道は一つぞ、始めから◉の世の道、変わらぬ道があればよいと申しているが、どんなことしても我さえ立てれば良い様に申しているが、それが悪の深き腹の一厘ぞ。

『◉の道』は始め(一)の道

『◉』はヨ(世)のミチ(道)

一二三:ヒフミ(神の息吹、弥栄)成れる四のミチ(理)

『・』は◉なる始め(一)

『・』は光の・

このこと気のつく臣民無いなれど、一が二ワカル(解る・別かる)奥のミチ。

身霊掃除すればこのこと解るのざ、身霊磨き第一ぞ。

◉◉様の読み方

上述した「富士の巻 第一帖」を頭に入れた上で、◉とは・と○に分けられます。

・は光(一)であり、太陽、霊、中心などと表せます。

○は闇(二)であり、月、風、力…

◉は満(三)であり、地球、実、世、人、明…

これらを踏まえた上で、◉◉様とは真理と書いてシンリと読む(発声する)のが最適かと思われます。

真理とはシンのミチです。

真(シン)とは芯、心、神であり、これは即ち天であり始めの光を表す言です。

理(リ)とは人が歩むべき正しき世の道であり、それは一二三(ヒフミ)という世の元からの仕組みによって産まれた四(世)の理(道)であり、三のチ(地、智、血、治)であり、ミコト(三の言:事:理)即ち御言(命:尊)であり、神の御働きです。

つまり、◉◉とは真の理です。

一二三神示には◉◉様という表記があり、これは翻訳の問題でもありますが、真理様では日本語がオカシイと思われるかも知れませんが、『言は神』の如く、言に敬称つけて御言(ミコト)と云う様に真理様なのです、御真理なのです。

真理(シンリ)はマリ(麻理)ともいいます。

真言(シンゴン)とマコト

真言と書き表すと、仏教の真言(シンゴン)が思い浮かびますが、今記事においてはシンゴンではなくマコトが正しい音です。

仏教の真言(シンゴン)は、唱えれば、まるで魔法の如くに願いが叶うと教え伝わっていますが、この世に魔法も魔言もありません。

あるのは真法と真言です。

マコトとは密教で云うところの三密が揃ってはじめて成り立つコトです。

三密とは 身密 口密 意密 のことです。

つまり、行と言と心が一つとなって、同じとなって、はじめてマコトと言えるわけです。

鞠(マリ)とトの様

上画像の唄をご存知でしょうか?

これは手毬唄と呼ばれるもので、『鞠と殿様』と云います。

みなさんはこの歌詞を見て、内容を理解できますでしょうか?

無理やり解釈することもできなくはないですが、「無理」とはそこに理が無いことを云います。

鞠は明治中期頃にゴムボールへと変わるまでは、芯にゼンマイ綿を巻いた球体に幾何学模様に糸を巻いたハンドボールよりもやや小振りなものです。

元々は糸だけで巻いた球体でした。

主に女性や子供が屋内外で下に突いて遊んだ道具になります。

この軽い道具が垣根を超えて屋根超えていくのは不自然極まりないですね。

全体の歌詞を見ても、もっと良い分かり易い表現が幾らでもあったはずです。

何故こういう歌詞なのか?

言霊による解釈(一部)

私は言霊として解釈するのがしっくりくるのです。

日本の童唄は全て言霊として私達日本人に伝えられています。

以下は一部ですが翻訳してみました。

『テマリ(手鞠)』

手の霊、即ち「行」の心(神)、神の能(ハタラキ)、弥栄の息吹。

『テンテンテンマリ』

一二三(・・・)の真理◉ 世の始まり 天地開闢

『テンテマリ』

・と○それぞれの真理

『テンテンテマリ』

一二(・・)の二の手(○)

『手が外(そ)れて〜飛んでった』

二の段階で◉から○が外れて〜飛んでった

『表の通りへ』

見えない世界(神霊界)から見える世界(現実界)へ。

精神調和世界から物質欲求世界へ。

天から地へ、心から体へ、気から実へ。

通り→道理

『紀州』

キノクニ→気の国

『トの様』

十言、十理、人、外。

『お国入り』

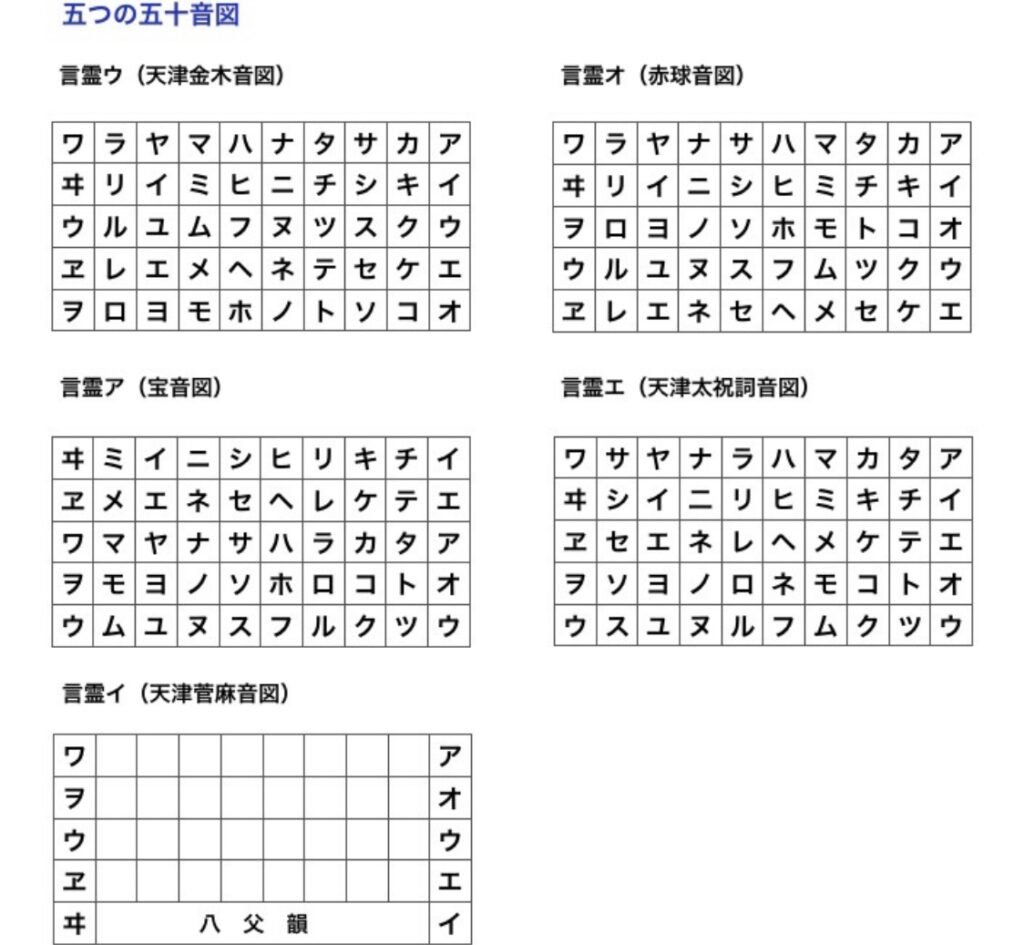

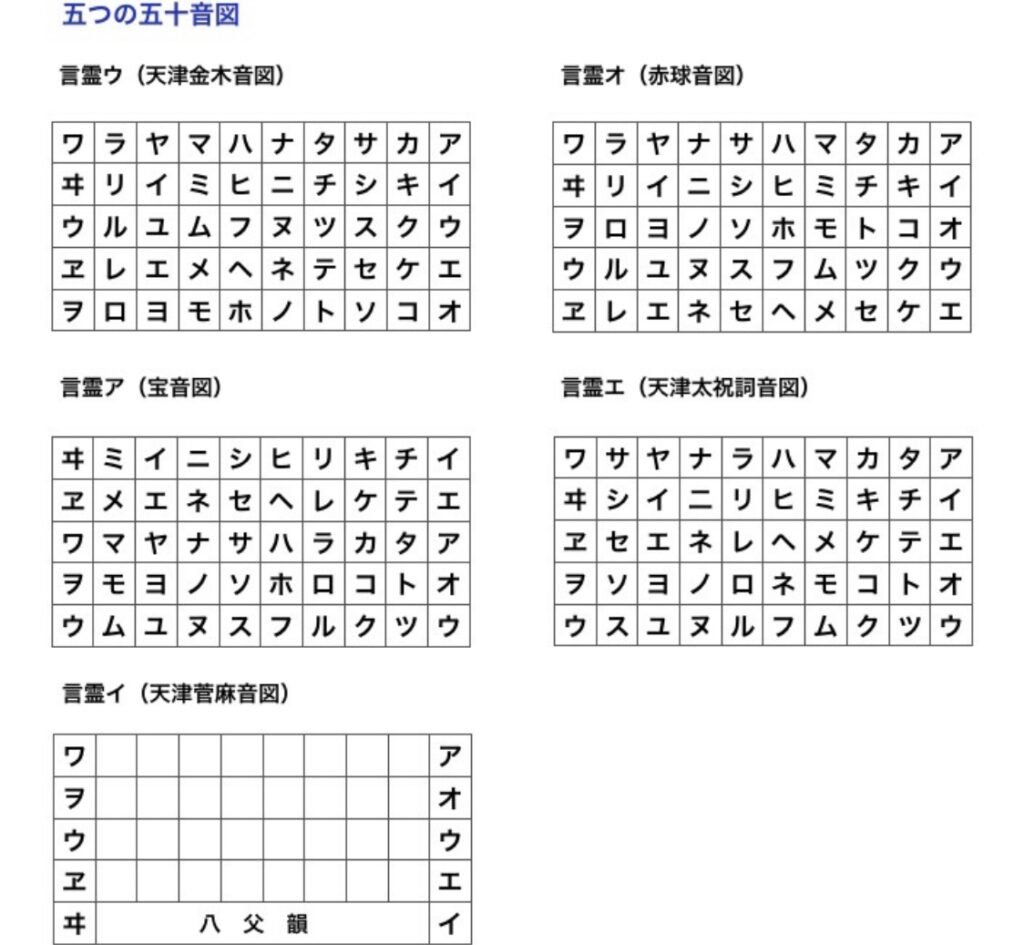

国(言霊が収まる組まれた土:例→アイウエオ五十音図配置)に意(イ)が入る。

伊邪那岐と伊邪那美の大神様は先ず始めに国(島)産みを成されたのですが、これらの島々国々は心(神:言霊)の拠り所の役割を果たす神々様です。

例えば、豊受大神様はこれら全ての言霊を受ける組土の御働きをされています。

眞名井神社のマナイとは、「真名の意」の言です。

真名とは天名十七神から産まれた五十連音(イツラ)であり、天子様であり、組土(国)が決まったのちの五十音図です。

真名から神名へ、抽象から具現へ、声として音を発っする時の言の組み立ての能(ハタラキ)を『意』と云います。

井戸の奥底の暗闇の中から、目では見えずとも確かに存在する「水」を汲み(組)出すかの如くです。

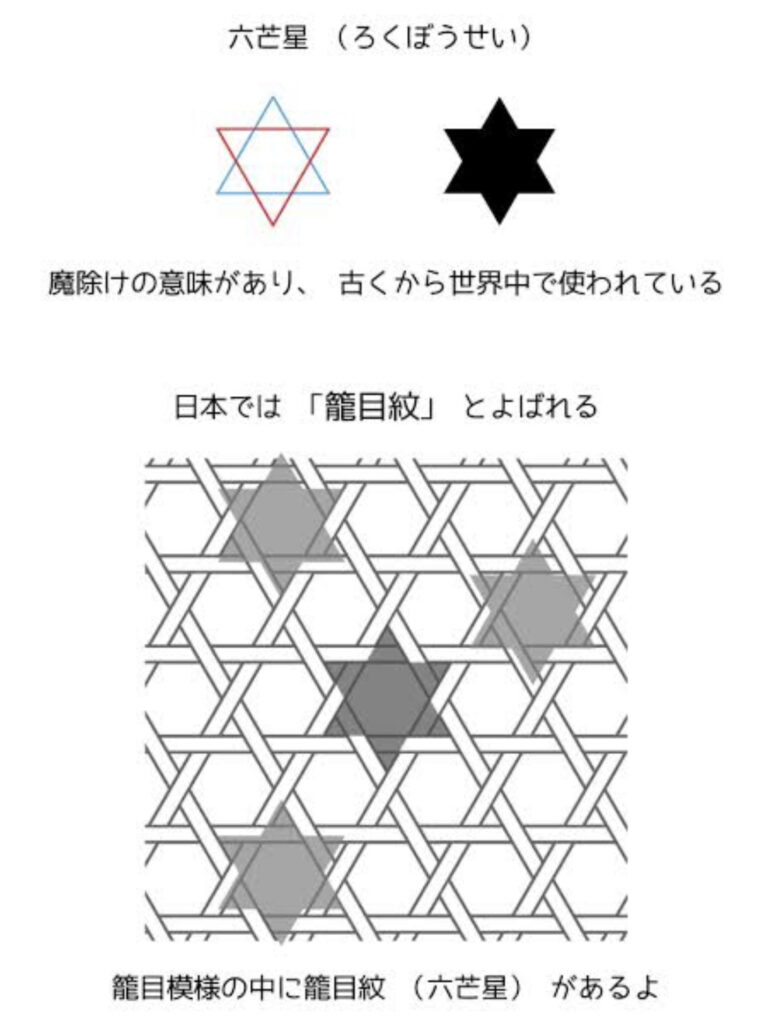

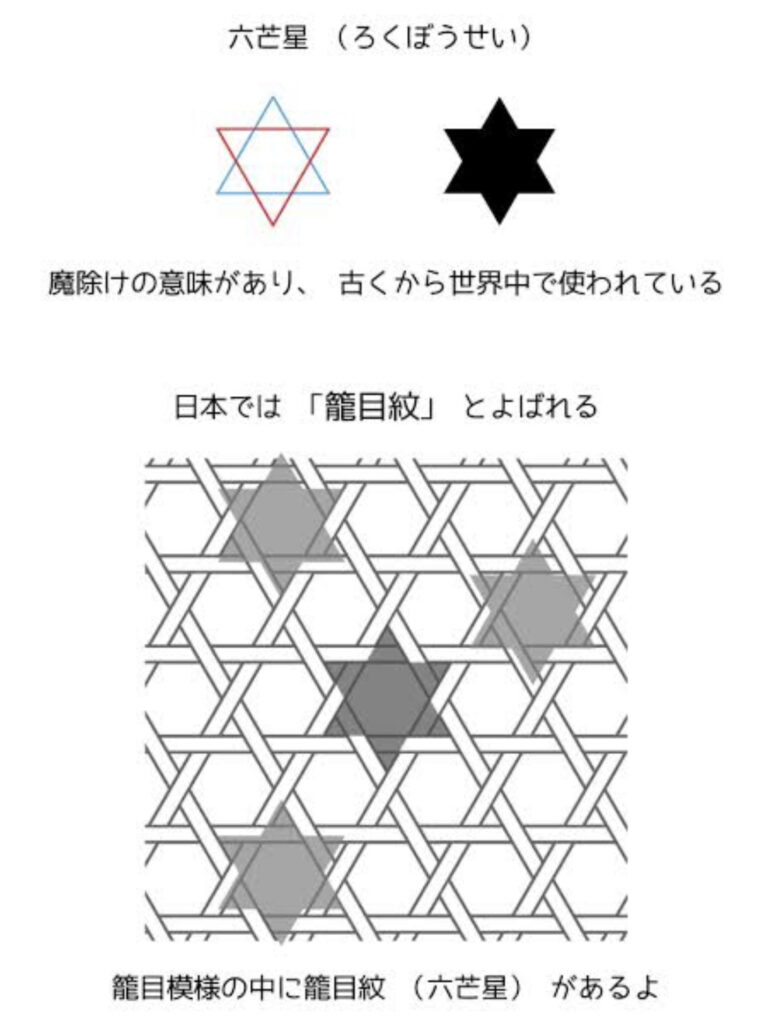

『おカゴ(籠)』

オカゴ→御加護、籠。

六芒星の別称を「籠目紋」と云います。

六芒星は天地、陽陰のムスビ(産霊)の象徴であり、調和を表しています。

例えば、男性と女性の結びにより、身籠った体から新たな生命が誕生する象(カタ)を表す絆紋と思えば分かり易いかもしれません。

『みかん山』

三の間の耶麻。三の途中の相互進展確認。

ヤは疑問、未完の夜間。麻はフトマニのマ(道理)。

フトマニ(布斗麻邇)とは二十音(フト)のマ(道理:法)二(ニ次的具象化:邇邇芸命)。

二十音とは、五十音図の言霊を要約する時の母音(アイウエオ)と半母音(ワヰWuヱヲ)を除いたヤ行マ行ラ行ナ行、又はタ行カ行サ行ハ行。

マに麻の字が当てられるのは、『天津太祝詞五十音図』の「ア」タカマハラナヤ「サ」ワ、配列に由来。(言霊エ:天照大御神の精神宇宙)

ア(吾)タカマハラ(高天原)ナ(成)ヤサ(弥栄)ワ(我)

『山のみかん 赤いみかん』

闇間(ヤマ)の三感(神)、二(フ)の三柱。

明い三感(神)、一(ヒ)の三柱。

最後に

この唄は五節構成となっており、それぞれヒフミヨイ(一二三四五)の世の理を表しているものと読み取れます。

この記事へのコメント